私の社会活動には少なくとも5人の恩師がいる。中学1年時の担任教師・藤原立宏先生からはリーダーとしての心がまえを、高校時代の青少年赤十字の指導教師・山谷浩二先生からは寛容さの大切さと背中を押すことを教わった。学部・大学院とご指導いただいた松本馨教授からは、「ヨーロッパ人のものの見方」と歴史を学ぶことのの重要さを仕込まれた。長じて、日本赤十字社の橋本祐子先生からは、国際性と人道の優先性を身につけさせていただいた。そして憂国の士・末次一郎先生に志のあり方、は国家主権の大切さ、人脈の作り方を教えられた。不肖の弟子は、いずれにおいても、師の期待を裏切るばかりで、身の縮む思いがする。しかし、5人の先生は、私が「身の縮む思い」などといったら、面を挙げて前に進めと叱咤激励するに違いない。

4人の一人・橋本先生(私は「ハシ先生」とお呼びしている)の『私のアンリー・デュナン伝』(学研)はデュナンの伝記ではあるが、「私の」とあるように先生の伝記でもある。

私にとっては時々、出しては詠む自省の書でもある。

その中に、第2次世界大戦の終戦を迎えて帰国する状況について、こんなふうに書いておられる。この屈辱や如何。そしてそれを前向きにとられ、国家は敗れたが、この山河がある限り、復興に努めようと誓われた先人の一人だったのだ。恩師46歳のときのことである。

北京で迎えた終戦。抑留生活8か月。石炭無蓋貨車で北京から積み出されて天津まで。そこで引揚船を待つ10日間はアンペラ小屋の泥の上に寝る。自力携行を許された両手の荷物は全部ひっくり返され、身体中撫で回されての乗船検査では、わずかながら私は時計と万年筆と金縁の眼鏡をとられただけだったが──もっとも、金目のものは初めからなかったし、少しはいいかと思う品はありったけ北京の友に残してきた──ただの役人と友情に結ばれた中国人とは、同じ現地人でも同じではないことを学んだ。

乗船すると鉄板の上に一枚敷いたむしろの上に両足を投げ出し、背は自分の荷物にもたれて眠ること1週間。佐世保では上陸するなりMPに両腕を掴まれて、コレラ、チフス、何やらの注射を一度に打たれ、頭からはDDTをぶっかけられて、今度は海兵団の板の間の上に自分持参の風呂敷を敷き、発熱気味の身を横たえること3日間。「へこたれるものか」と力んだ。

「ああ、健康、健康、健康こそ生命力!!」

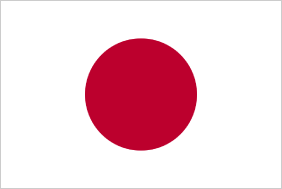

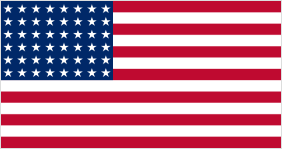

昭和21年(1946年)、4月29日の天皇誕生日に、私達を乗せた引揚船のLST──人間を乗せる船ではない、上陸用舟艇──は佐世保に入港した。久し振りに見る母国の緑に映えてひるがえる旗は、日の丸ではなくて星条旗だった。「国敗れて山河あり」の感慨を深くした。