低かった戦後の東欧国境

いささか皮肉な見方かもしれないが、現代史において、最も国境が低かったのは、戦後の東欧圏ではなかったか。

70年代以降、東欧に限らず、大小の覇権国による対外侵攻はあとを絶たなかった。1983年のグレナダや89年のパナマへのアメリカの介入も同様のケースといえよう。アジアでは78年末からのベトナムによるカンボジア侵攻、その報復としての翌年早々の中国によるベトナム侵攻などが揚げられるが、ここではそのスケールの大きさ、期間の長さ、歴史的な意味の深さから見て、東欧諸国に注目したい。

冷戦時代、ソ連を構成していたウクライナと白ロシア(現ベラルーシ)と、ソ連の傘下にあった東欧諸国は、形の上では独立国として国連に加盟し、それぞれに国境を持ち、国旗を掲げてはいた。しかし、国際共産主義運動の共通の利益を守ると称して、モスクワはこれらの諸国に対して圧倒的な影響力を保持し続けた。

1956年には共産党の支配に動揺の見えたハンガリーに介入した。この事件後、国旗から共産主義色の濃い歯車や星からなるデザインの紋章を取り除いて国民の目をごまかそうとした。68年の「プラハの春」についても、ソ連はほとんど国境も国旗も無視する軍事介入に及んだのは記憶に新しい。80年代のポーランドの民主化の動きに対しては、あからさまな軍事介入こそしなかったが、あらゆる圧力をかけ続けた。

国境が低いということは勢力圏内の国は覇権国家の侵攻に抵抗できないということを歴史は教えているということである。しかし、「第3次世界大戦」ともいうべき冷戦に敗れたソ連は、89年にはドイツの統合を許し、労働者を表すハンマー、農民を表す麦の穂、知識人を象徴するディバイダーから成る紋章を付けた東独の国旗は消滅し、全ドイツが黒赤金の横三色旗だけになって統一した。

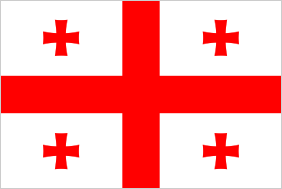

91年末までにはついにソ連そのものが崩壊し、かつてのソ連構成国は15の独立国に分解した。旧ソ連国家はあらたに自国の国境を高くし、ロシアと厳しい関係の国々が多くなった。とりわけ、グルジアは2003年11月の「バラ革命」を経て、白地に旗面いっぱいの赤い十字(聖ジョージの十字)と4つの小さな赤い十字という、およそソ連・ロシアの国旗とは異なるキリスト教の信仰を全面に出すデザインの国旗となった。08年8月、北京五輪開会式から戻ったプーチン首相は、そのままグルジアとの間に始まった戦争に臨んだ。しかし、10年7月のキルギスでの騒乱にはロシア軍は介入していない。但し、キルギスの騒乱は現状では当分収まりそうにはないように思われる。

さまざまな不安定要素① – 混迷続きの内政

ルーマニアの冷戦後を見てみよう。1989年のルーマニア革命により共産党政権の崩壊を導き、政権を掌握したしたのはイオン・イリエスクであった。革命の中心的推進力とされた救国戦線の評議会議長に就任し、暫定的に国家元首になった。翌年1月には大統領に就任し、中道左派政権をめざした。そして2月には救国戦線を政党へ衣替えし、あらためて議長(党首)に就任して新しい国づくりを開始した。90年5月、初の複数政党制・秘密選挙が実施され、イリエスクは初代の公選大統領となった。

しかし、その後も必ずしもルーマニアの政治は安定しなかった。91年、イエリスク自身が救国戦線を離脱、新たに民主救国戦線を結成してその党首に就任した。 92年10月の選挙では47.3%を獲得し再選されたが、93年7月、今度は、民主救国戦線を社会民主主義党(現:社会民主党)に改称、その党首に就任した。

しかし、96年11月の大統領選挙では中道右派のエミル・コンスタンティネスクに敗れ、大統領の座を失った。それでも4年後の選挙で大統領に復帰、2004年12月、任期満了に伴い大統領職を退任し、トライアン・バセスクが後を襲った。バセスク大統領はルーマニアのイラク派兵を進めるなど、熱烈な親米政治家であり、議会で選ばれた首相タリチェアヌとはそりが合わないと見られている。

ルーマニアは直接選挙で選ばれる任期5年の国家元首である大統領と、議会から選出される首相がいるという特有の「半大統領制」という政治制度を採っている。議会は2院政で両院とも任期は4年。06年6月29日、タリチェアヌ首相がイラク駐留部隊の年内撤退計画を発表したが、翌30日にバセスク大統領は、自らがトップを務める国防評議会がこれを拒否したことを明らかにした。「外交政策がある日突然変わってはならない」というのが首相批判の論拠だった。

内政の混乱はこれで終結とはならなかった。07年2月、今度は選挙制度改革を進めようとする大統領と野党が対立した。4月19日、権力乱用を理由に大統領の職務停止案が議会で可決され、翌日、憲法裁判所は大統領の職務停止を確定、バカロイウ上院議長が大統領代行に就任した。

ところが、その1か月後(5月20日)にバセスクの弾劾の可否を問う国民投票が行われたところ、弾劾案は否決となり、バセスクは大統領職に復帰した。

この20年、イリエスクの政治的変身と復権、バセスク大統領とタリチェアヌ首相との齟齬、大統領と議会の対立による大統領の職務停止、弾劾投票、バセスクの大統領への復帰という、他国に例を見ない形での内政の混乱が続いてきたルーマニアである。

その上、2008年11月の議会選挙でも決定的な政治勢力はできず、複雑な経緯を経て大連立政権が発足した。しかし、その後も社民党・保守党同盟の連立離脱、民主自由党による単独少数内閣へと混迷が続いた。さらに、この内閣に対する不信任決議が可決され、内閣は総辞職するという事態に立ち至った。

昨年末に実施された大統領選挙では、決選投票によってではあるが、ともあれバセスク大統領は再選された。民主自由党、ハンガリー人民主同盟に加え、無所属議員による第3次ボック内閣が発足し、現在、不安定な要素を含みつつ内政が推移している。

さまざまな不安定要素② – 親米外交で新たな注目

ルーマニアはイエリスク時代の2004年3月には北大西洋条約機構 (NATO)に参加、その後の混乱する政局の中で、07年2月には欧州連合(EU)に加盟した。

この2つは、ルーマニアの最大の外交目標としてきたが、これらを達成した現在、ルーマニアは①安全保障、②政治と社会の安定、③経済の安定的発展を最大の政治課題として位置づけている。その基本は親米外交である。ルーマニアは、EU及びNATOの東端に位置し、また中東・アラブ諸国への近接性から地政学的にその重要性が注目され、米国からの強い人的派遣要請には分不相応なといっていいほどの協力を進めつつある。

米国との軍事協力はまず、05年に国内に米軍施設を設置することで合意し、08年4月にはブカレストでNATO首脳会合が開催された.いわば場所を提供したにすぎないが、これによりかつてはワルシャワ条約機構の一員だったルーマニアがNATOの構成員として当然の役割を担おうとしている国であることを内外に明確に示した。

09年10月に、ポーランドが新MD計画に参加する方針を表明したのに続き、米国のクローリー国務次官補(広報担当)が今年2月4日に発表したところによれば、ルーマニアは地上発射型迎撃ミサイルとして開発中の SM3の配備に同意した。これは中東・東欧地域の軍事バランスに少なからざる影響を与えると予想されている。すなわち、米国を中心とするNATO諸国が進めている対イランの弾道ミサイルの基軸となる欧州ミサイル防衛計画(SD)に、地理的に最前線に位置するルーマニアが具体的に参加することになったということである。

こうした積極的な親米姿勢を示す中、ルーマニアは今年5月現在、アフガニスタンに1400余名、コソボにその10の1、ボスニア・ヘルツェゴビナにはコソボの約3分の1とはいえ、60余名の要員を派遣している。「MILLITARY BALANCE 2009」によれば、ルーマニア軍は、43,000人の陸軍、7,150人の海軍、そして9,700人の空軍、それに総合軍13,500人から成っている。その中からのこの派遣要員の総数は決して少ないものではない。

但し、これらの動きや積極的な対米協力の姿勢がロシアやイランを刺激しないではおかないことはいうまでもない。

さまざまな不安定要素③ – マイナス7%を超える経済の落ち込み

ルーマニアの経済は先にも述べたようにこの国が産油国であることにかなり依存していた。しかし、世界の原油市場の混乱が続く中で、大規模化学工場の効率的な運営ができないなど資源の十分な活用が図られたとはいえない上、1970年代から産油量も下降傾向になって行った。

ルーマニアは革命後の混乱、とりわけ、基幹産業や銀行民営化の遅延、農地私有化に伴う混乱などにより、その経済は大混乱に直面した。しかし、約10年を経て今世紀に入ってからはEUへの加盟の動きやヨーロッパでは比較的安い労働力を見込んでの、外資による投資が盛んになった。ルーマニアは1995年にEUへの加盟申請を行い、2000年からの加盟交渉を経て、07年1月1日、隣国ブルガリアとともにEU加盟を果たした。

こうした動きの中で年平均5~6%の経済成長を続け、08年には7.1%にも達した。経済はここまでは概ね右肩上がりの基調にあったといえよう。

しかし、IMFのデータに拠れば、ルーマニアの09年の一人当たりGDPは7,542米ドル、物価上昇率は4.7%、また、ユーロスタットに拠れば、経済成長率は-7.1%で、失業率は同年末現在、7.6%であるという。すなわち世界経済全体の深刻な不況期の中で、ルーマニア経済は一気に冷え込んだのであった。

このため09年3月、IMF、世銀、EUは通貨レイの信用不安及び財政悪化を受け、約200億ユーロの融資を決定した。これによりルーマニア政府はIMFとの協定に基づき、財政赤字縮小のためのさまざまな具体的な改革を行うことを義務付けられた。

それでもルーマニアは現在、5年後のユーロ導入を目標としている。しかし、現状では、進むインフレと財政赤字でこの目標達成は困難とする見方が強い。

さまざまな不安定要素④ – 宗教・民族・文化

国全体として、宗教的にはルーマニア正教会の影響が強い。住民の89%がルーマニア人であり、正教徒がほとんどであるということは、国民の圧倒的多数を占めているようにも見えるが、見方によっては10人に一人はルーマニア人ではないという社会なのだ。特に、歴史的経緯から、西部地方には全人口の6%を占めるマジャール人が集中して居住し、また、各地に周辺諸国の出身者が入り混じって居住している。宗教は、正教会の一派であるルーマニア正教会が87%、ほかにプロテスタントが6%、カトリックが5%と分類されている。

社会的には、感染症の拡大とともに、深刻なのは野犬の問題である。2006年1月には日本人男性が首都で野犬に噛まれ、失血死するというショッキングな事件が起きた。現在、推定200万匹もが野放しになっており、05年の統計では2万人以上が犬に襲われたとある。日本人男性の被害の直前、動物愛護運動家として知られるフランスの女優ブリジット・バルドーがルーマニア政府の野犬駆除計画に抗議声明を出し、話題になったことがあった。

そのために逡巡したということはなかろうが、ルーマニア当局の野犬対策は今日まで決して十分ではなく、その後、事態が大きく改善されたという発表はない。

要するに、各種の深刻な社会問題に対し、それぞれの政権により十分な社会対策や有効な経済政策が着実に実施されてこなかったことが、こうした社会問題を一層重大化させているのである。人々は、とにかく自由は得た。しかし、決して革命後の生活に満足していないどころか、経済の起伏の激しさや混乱を耐え忍んでいるのである。

最初に述べたように、近代のルーマニアは周辺大国の圧力を受け、民族的にはラテンとスラブの接点であり、宗教的にはカトリックと東方教会の分岐点に位置し、かつ、イスラムとの分岐点でもある。そして今なお、望むと望まざるに関わらず、欧米とロシアの微妙な綱引きのさなかにある。

以上述べてきたような、政治や経済の混乱に加え、さまざまな矛盾した社会の構成要素がどこかで崩れ、さらに悪化し外国との摩擦が生じたりすると、政権はこの国の歴史がそうであったように、独裁制を強め、民衆への弾圧、そしてそれへの反発という過程をたどりかねない。

これは1930年代末のカロル2世、そして70年代以降のチャウシェスクという独裁者によって国家の苦境の打破を図った歴史を思い起こさせるものがある。能率の悪さという致命的欠陥を持つ民主主義はこの複合的な要素の多いルーマニアという国では安定的には育ちにくい要素があると危惧せざるを得ない。

地政学的重要性を高めてきているこの国の安定と発展は、バルカンのみならず、欧州、中東にも少なからざる影響をもたらすものであり、遠く離れている日本ではあるが、いま少し、その動向を注目していい国ではなかろうか。

ルーマニアの国旗はアフリカのチャドと区別がつかない国旗に戻ったが、これは1960年にチャドが独立したとき、旧宗主国であるフランスとの協調を示したもの。当時のルーマニアの国旗には紋章が付いていたので、特に問題にはならなかった。

また、アンドラの国旗も紋章以外はルーマニアに酷似しているが、それはこの国がスペインとフランスの「共同統治」のような時代が長かったため、両国の国旗の色を合体したためで、ルーマニアとは関係ない。

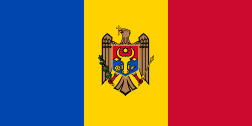

注目すべきは、ルーマニアに隣接するモルドバの国旗。第一次世界大戦直後1920年のパリ条約で東モルダビアとルーマニアは統一することになったが、ソ連はこれを容認せず、第二次世界大戦後、東モルダビアはソ連を構成する15共和国の1つ、モルダビア社会主義連邦共和国となった。さらに、そのうちのブジャクと北ブコヴィナはウクライナ領にされた。ソ連が崩壊した1991年末、モルダヴィアは連邦共和国としての独立を宣言し、国名をモルドバと改称した。

文化や歴史を同じくする両国にはいつの日かの合併を思う人が多い。

—————————————-

ルーマニアについて紹介する日本語の好書は多くはありません。さらにご関心のある方には、以下の五書をお勧めします。

- 六鹿茂夫編著『ルーマニアを知るための60章』明石書店 2007年

- ダン・チョバヌ、智片通博 『この目で見た政権の崩壊-ルーマニア「革命」の7日間』NHK出版、1990年

- 松丸 了『ルーマニア革命-ブカレスト駐在日本人の記録』 東洋経済新報社、1990年

- S・ブルカン『ルーマニア・二つの革命-「不毛な世代」のわが体験』大塚寿一訳、サイマル出版会、1993年

- 早坂 隆『ルーマニア・マンホール生活者たちの記録』中公文庫、2008年